ЛИЦОМ К ЛИЦУ (название в России: ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ). Первый сборник воспоминаний о Николае Гумилёве

Первый сборник воспоминаний о Николае Гумилёве

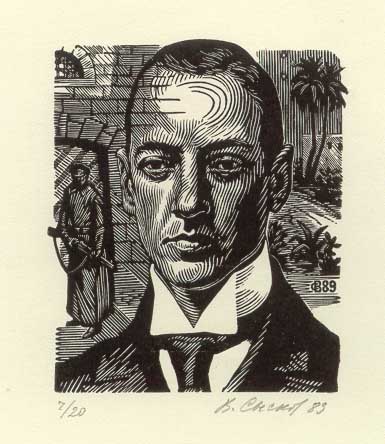

Владимир Сысков. Николай Гумилёв. 1989

…Зимний день. Петербург.

С Гумилёвым вдвоём,

Вдоль замёрзшей Невы,

как по берегу Леты…

Георгий Иванов

Выпущенный в этом году совместно издательствами «Третья волна» (Париж–Нью-Йорк) и «Голубой всадник» (Дюссельдорф) сборник «Николай Гумилёв в воспоминаниях современников» вызвал живой интерес не только в эмиграции, но и в России, где, как сообщала «Русская мысль» (см. № 3764), издательство «Московский рабочий» намерено осуществить его переиздание. Редактор-составитель сборника, автор предисловия и комментариев к нему – живущий в США литературный критик и поэт Вадим Крейд. В 1988 году в издательстве «Antiquary» вышла другая его работа о поэте – «Гумилёв (Библиография)».

Особый интерес к новой книге закономерен: это первый сборник воспоминаний о лишь недавно вышедшем из-под официального запрета поэте, читательская любовь к которому огромна и неизменна. Расположенные по хронологическому принципу тридцать очерков, принадлежащих перу двадцати четырёх лично знавших поэта авторов, составили настоящее издание. Наряду с такими общеизвестными именами, как Вячеслав Ходасевич, Андрей Белый, Сергей Маковский, Георгий Адамович, Максимилиан Волошин и Алексей Толстой, встречаются мало или вовсе неизвестные: Вера Неведомская, Анна Гумилёва, Иоганнес фон Гюнтер, Владимир Пяст и другие. В обширных комментариях к сборнику цитируются, в частности, высказывания, статьи и книги Александра Блока, Анны Ахматовой, Георгия Иванова, Михаила Кузмина, Корнея Чуковского и Ирины Одоевцевой.

Цель этой книги, готовившейся к печати, когда минуло 100 лет со дня рождения поэта и 66 лет со дня трагической его гибели, как подчёркивает составитель во вступлении, «показать Гумилёва как поэта и как живого человека, как личность в живом окружении, в общении, разговорах и ежедневной деятельности…» Мне уже приходилось писать на страницах «РМ» о поэзии Гумилёва (см. «Годовщина одной легенды», № 3618), поэтому, не приведя ни одной строчки поэта, коснусь здесь лишь его образа, отражённого глазами современников и запечатлённого в сегодняшнем читательском сознании.

Когда заходит речь о воспоминаниях, неизбежно встаёт пресловутый вопрос об их «правде». Нередко возникает перебранка между мемуаристами, каждый из которых претендует на непогрешимость своего портрета. Отчасти это, естественно, отражено и в данном сборнике. Сколько копий было сломано в погоне за недостижимой и, по непреложному порядку вещей, неосуществимой буквальностью, протокольностью, неоспоримостью.

Забыто и литературное фиаско Гонкуров, с выхолащивающим натурализмом «списывавших» каждодневную реальность, с каждым днём всё больше от них ускользавшую. Забыто, что «лицом к лицу лица не увидать – большое видится на расстоянье». Забыто, наконец, то, что создаваемый в воспоминаниях образ – в той же степени портрет портретирующих, в какой – портретируемых.

Вот в сборнике поданная с двух, диаметрально противоположных точек зрения история знаменитой дуэли Гумилёва и Волошина, состоявшейся на почве невинного литературного фарса Черубины де Габриак. В первом случае о ней говорит Алексей Толстой, во втором – сам Волошин. Достаточно сказать, что описание сцены пощёчины и вызова на дуэль в Мариинском театре, самого поединка у Чёрной речки противоречат друг другу в каждой детали. У Толстого убедительный образ презрительного и оледеневшего в своей ненависти, неотразимо рыцарственного Гумилёва и растерянного, трясущегося Волошина. У Волошина столь же убедительно – залгавшийся фанфарон Гумилёв и великодушный, невозмутимый, заранее всем всё простивший великан – сам Волошин.

Противоречат друг другу не только детали событий, но и сам дух происходящего. Всё, что остаётся читателю (и это всё, что мы вправе ждать от мемуаров), – образ самих мемуаристов и своеобразие, неповторимость отражённого их сознанием, к тому же зачастую сквозь призму утёкших времён. Поэтому представляется столь наивной в этих зарослях субъективности охота за неизменно ускользающей «правдивостью»: здесь это, мол, больше Гумилёва, а здесь меньше. Такими «охотниками» был в своё время принят в штыки один из самых волнующих документов эпохи – «Петербургские зимы» Георгия Иванова.

Так получилось, что одна из центральных тем книги – несуществующее сегодня в читательском сознании противопоставление Гумилёва Блоку, иначе говоря – акмеизма символизму, настойчиво проводимое некоторыми авторами и сочувственно комментируемое составителем. Возникает странного рода ощущение состязания, не во всём духовного порядка. И если следовать логике некоторых статей, то акмеизм не явился закономерной реакцией на символизм (в свою очередь закономерно пришедший на смену поэтическому прозаизму второй половины прошлого века), а победил его, выиграл, разоблачил.

Между тем, даже оперируя этими столь условными, относительными и растяжимыми «измами», нельзя не заметить постоянного присутствия символистских элементов во многих стихах Гумилёва, равно как – атрибутируемой акмеизму ясности и договорённости в поздних стихах Блока. Разница порой столь же неопределима, как между поэтами условно классическими и романтическими: кем был в самом деле Пушкин или Тютчев?

Духовные приношения на алтарь искусства, что бы ни говорили промышляющие сегодня «разоблачением» чудес специалисты, являются и пребудут чудом и тайной. Оттого их удел – вечность. Вспомним прижизненную враждебность Леонардо да Винчи и Микеланджело, созерцательную бездонность одного и вневременный титанизм другого. Однако кто положит сегодня на чаши весов Джоконду и Давида? И кому придёт в голову сказать, что одно – преодоление другого?

Знал и сам Гумилёв, с кем имеет дело, когда на замечание Вс.Рождественского о том, что беседовал с Блоком необычайно почтительно и ничего не мог ему возразить, заметил: «А что бы я мог возразить? Вообразите, что вы разговариваете с живым Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить?»

А что до личных отношений, то какое касательство имеют сегодня к их литературному наследию все споры, ссоры и личные неприязни Толстого и Достоевского, Достоевского и Тургенева, Тургенева и Толстого, Толстого и Фета или из недавних – Цветаевой и Георгия Иванова, Георгия Иванова и Ходасевича и т.д.? В искусстве непозволительно и искусству губительно смешивать уровни художественный и личный, ибо отношения эти представляют интерес исключительно человеческий (т.е. локальный и прикладной), а отнюдь не художественный (т.е. глобальный и безотносительный). Сегодня существенно лишь то, чем эти художники, каждый в своей неповторимости, обогатили нетленную духовную сокровищницу человечества, а не то, чем они отталкивали или привлекали друг друга при жизни. Поэтому, когда в одном американском университете профессор-славист в течение целой лекции об Ахматовой говорил ничего не знающим о её поэзии студентам исключительно о количестве её мужей и любовников, а совсем недавно в парижской Сорбонне другой лектор посвятил почти всю лекцию о поэме Маяковского «Во весь голос» муссированию одного-двух непроизносимых русских слов, то всё сказанное характеризует, разумеется, не творчество Ахматовой или Маяковского, а, прежде всего, толковавших о них.

Возвращаясь к «правде» воспоминаний, обратимся к внешнему облику поэта – к его «суммарному» портрету. Перед нами несколько косивший и немного шепелявивший, подчёркнуто манерный молодой человек «с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила». Вот он появляется, «как что-то неопределённое. Ни одной черты, которая остановила бы на себе внимание. Несколько раскосые из-под припухших век глаза на бледном, плоском лице. Тонкая фигура… Солнечный поэт и ничего в нём от солнца…»; «блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом». Выясняется, что «Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха». А вот более обобщённо: «В нём чувствовалось всегда ровное напряжение большой воли, создающей красоту, а сквозь маску педанта с коническим черепом виден был юношеский пыл души, цельной без щербинки и, во многом, ребячески-простой. У этого профессора поэзии была душа мальчика…» И, «как всякий ребёнок, он больше всего любил быть взрослым. Подражая порокам взрослых, он оставался собою».

От детали к детали, от свидетельства к свидетельству складывается образ физически слабого, вялого, внешне непривлекательного юноши, к тому же со скромными способностями. Человеческим и духовным подвигом Гумилёва стала его победа над самим собой, жизнь, творчество и смерть вопреки себе, открывшие читателю звонкие дали самопреодоления и самоосуществления, создавшие, благодаря беспримерному усилию воли, образ поэта-рыцаря, конквистадора и – противоположную мистическим туманностям и несказанности поэзию мужественной ясности и витражно чистых цветов.

Сергей Маковский, автор одних из самых содержательных в сборнике материалов, неожиданно замечает, как «ещё раз убедился, что настоящий Гумилёв – вовсе не конквистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т.е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был убит большевиками. Этим героическим его образом и до “октября” заслонялся Гумилёв-лирик, мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный (несмотря на словесные бубны и кимвалы), всю жизнь не принимавший жизнь такой, какая она есть…» Следовало бы благодарить автора, что воздержался от объяснения, какая она всё-таки есть. Но тут же он впадает в обывательский позитивизм: «…мне кажется неверным сложившееся мнение о его поэзии, да и о нём самом (разве личность и творчество поэта не неразделимы?). Сложилось оно не на основании того, чем он был, а – чем быть хотел. О поэте надо судить по его глубине, по самой внутренней его сути, а не по его литературной позе…»

Во-первых, он стал, чем быть хотел. Во-вторых, в его литературной позе, в творческой маске и сказались его глубина и внутренняя его суть. «Гумилёв любил жест и позу», – пишет В.Ходасевич. И то, что было позой у начинающего поэта, стало его второй натурой, когда он вырос в творца, когда создал свой заветный мир, разрежённый воздух которого так благодатен и целителен по сей день. Невозможно судить о художественном наследии Достоевского на том основании, что он был эпилептиком, Гомер – слепцом, Шуберт – сифилитиком, Батюшков – сумасшедшим, Вийон – проходимцем и вором, Кокто и Эдгар По – наркоманами, Дельвиг и Блок – алкоголиками, что Платон разгуливал по Афинам в шафранно-жёлтом одеянии богов и т.д.

В этом отношении то, что Гумилёв выбрал последними книгами своей жизни Евангелие и Гомера, было жестом. Этот жест был его глубинной сутью. Эта суть стоила ему жизни.

Словом, мне кажется, о жизни и быте художника можно судить по его творениям, которые этой жизнью порождены и стали её венцом, но о самих творениях нельзя судить с точки зрения быта и жизни, не разрушая ценностной шкалы и иерархической лестницы духа.

«Людей бездна, – пишет Рильке в “Записках Мальте Лауридса Бригге”, – а лиц ещё больше, ведь у каждого их несколько… А есть люди, которые невероятно часто меняют лица, одно за другим, и лица на них просто горят. Сперва им кажется, что на их век лиц хватит, но вот им нет сорока, а остаётся последнее». Характерно, что маски поэта, героя, путешественника, сердцееда совершенно срослись с его лицом, а маска мэтра подходила ему гораздо меньше. «Ум его, догматический и упрямый, – пишет А.Левинсон, – не ведал никакой двойственности». Поэтому в своём «поэтическом профессорстве» был он близорук и ограничен цеховой установкой и то и дело впадал в то, что Блок считал «чистейшей схоластикой». И.В.Одоевцева рассказывала мне, что однажды, например, Гумилёв попросил слушателей определить, какое место в животном мире мог бы занять каждый из русских поэтов. Пушкин был у него львом, Лермонтов тигром и т.д. Известно и о его упорных попытках создать «таблицы образов».

По-прежнему актуальна статья А.Левинсона о «заграничных праведниках» – единственная, толкующая о неприменимости и неоправданности огульной политизации. Навешивание ярлыков партийной принадлежности чревато трагикомическим фарсом. В газетном варианте своего «Некрополя» ещё обобщённее и глубже сказал о том же Владислав Ходасевич, считавший, что «Гумилёв пал не жертвой политической борьбы, но “в порядке” чистого, отвлечённого героизма, ради того, чтобы “не дрогнуть глазом”, не выказать страх и слабость перед теми, кого он гораздо более презирал, нежели ненавидел. Политическим борцом он не был. От этого его героизм и жертва, им принесённая, – не меньше, а больше».

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Невозможно яснее выразить впечатление от этого сборника воспоминаний о поэте, чем высокой пушкинской формулой отношений с «действительностью» и её «правдой». Воспоминания о художнике имеют чисто прикладное значение: от них вернётся читатель к созданиям его духа, из которых встаёт образ последнего великого романтика русской поэзии, настоящего Гумилёва, завещанного нам им самим.

АЛЕКСАНДР РАДАШКЕВИЧ

_______________________________

Николай Гумилёв в воспоминаниях современников. Редактор-составитель, автор предисловия и комментариев Вадим Крейд. – «Третья волна» (Париж–Нью-Йорк) – «Голубой всадник» (Дюссельдорф), 1989.

«Русская мысль» (Париж), № 3779, 9 июня 1989.

«Октябрь», 1990, №5 (под названием «Отражённый свет»).

Ольга Делла-Вос-Кардовская. Портрет поэта Гумилёва. 1909

|