Наталья Горбаневская. РУССКАЯ ГАРМОНИЯ

Ты не поклонник прозы, ты навеки

привязан к странной музыке верлибра,

к гармонии, что для ушей славянских

груба и непривычна.

Бахыт Кенжеев

Из послания к Радашкевичу

Непривычна – да, но груба ли? Разве что так, как уху, воспитанному на классической музыке XVIII-XIX вв., могут показаться с непривычки грубыми григорианские псалмы или старинное русское крюковое пение, а с другой стороны – резкие попевки Стравинского или лунная додекафония Шенберга. О верлибре Радашкевича я писала в послесловии к его первой книге («Шпалера». Нью-Йорк, «Руссика», 1982), правда, говоря не о гармонии, а о мелодике, о «мелодическом своеобразии» стихов тогда еще совсем молодого поэта:

«Смещая границы стихоразделов, упрятывая рифмы в разные места строки, применяя несовпадение синтаксической и ритмической паузы во много раз чаще, чем это принято как выделяющий прием, поэт создает не верлибр, но “русский верлибр” – штука, мало кому удававшаяся.

Этот “русский верлибр” не может постоянно не обнажать своего происхождения от классического метра – тем он и способен удержать во внимании русское ухо...»

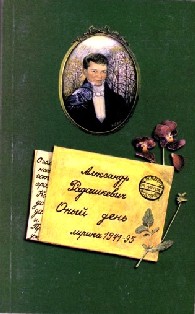

Но вот прошло – сто не сто, а все же почти пятнадцать лет, и Александр Радашкевич – далеко уже не юноша, чье место в сегодняшней русской поэзии надо было доказывать и показывать. Собственно говоря, и ни в каком послесловии его книга теперь не нуждалась бы, если бы не выходила в совсем другой стране – не только не в той, где он жил поначалу своей эмиграции и издал первую книгу, но и не в той, откуда уезжал. Может быть, эта страна стала чем-то ближе к той полусказочной, полуисторической России, которая время от времени возникает перед нами из стихов Радашкевича (которого тот же Бахыт Кенжеев назвал «человеком другой эпохи»). Чем? Пожалуй, смутным, порою идеализированным, но все же существующим и существенным знанием о себе, о своем прошлом – вместо того полного невежества или, хуже, извращенных предубеждений, которыми питала юношей незабвенная советская власть. Несмотря на это питание и воспитание, от которого, казалось, некуда было деваться, Александр Радашкевич в те годы, еще мальчиком, в уфимской глуши, сумел запастись своим знанием о России. Геральдика, история царствовавшей династии, Санкт-Петербург с его пригородными дворцами и парками, который никогда не стал для него Ленинградом, ни даже Питером, – согласитесь, незаурядный круг интересов для русского юноши эпохи, как теперь принято говорить, застоя, да еще начинающего кропать стишки.

В зрелых стихах Радашкевича, словно лейтмотив, нередко встречаются два слова рядом: ветреность и верность. Они имеют не одно значение, но, в частности, их можно истолковать как верность поэта его видению, почти миражу России и ветреность, мимолетность, воздушность самого видения, уносимого ветром, но верно и неизменно возвращающегося.

Говорят, в сегодняшней России – той другой стране, в которой вышла лежащая перед вами книга, – больше не читают стихов. Что она, мол, стала нормальной страной, где люди заняты делом и уже не нуждаются в том, чтобы бежать от ужасной действительности в утешительную сень стиха. На это можно ответить только одно: нормальность состоит в том, что стихи перестали читать люди, которые занимались этим по ошибке, воистину не имея чем иным утешиться. (Впрочем, и они, огляшувшись, могли бы сказать спасибо поэтам.) Теперь у стихов остались их настоящие читатели, не только способные, но готовые увидеть:

Немилосерден вид

Адмиралтейства, нещаден – Академии наук.

Готовые услышать «тот галек хруст / и гул чугунный» на кладбище Пер-Лашез, о котором – из-за коммунистической агиографии – уж, казалось, и слову доброму не прозвучать. Готовые не только услышать, но и прислушаться – к звукам

... музыки другой, поныне

небывалой, от коей ветреные никнут губы, –

той, что накатит после нас, – коль

не убудет слывшая твоей уже тогда,

когда в помине нас с тобою не бывало...

Готовые к тому, что встреча (в том числе и со стихами) будет окрашена не легкостью, а горечью:

Водка встреч

трезвит и лечит – то ли память, то ли

печень, а за речкой Дёмой – тесные погосты.

И с горечью, со сглатываемыми слезами любви смешанной, окрашена встреча-невстреча с Россией:

... но то, что в яви той же та же

Russia, я верю хуже вас, кому она и

даром не нужна – ни завтра, ни

вчера, ни даже, знает Боже,

в отпетый сей же час –

в оснеженный, в просвеченный,

в безбожный.

Я даже не хочу писать: надеюсь, мол, что у этих стихов найдутся читатели. Я твердо уверена, что у них есть читатели, есть свои читатели, ветреные и верные, – и что их встреча с поэтом состоится. Впрочем, я, кажется, забыла свой жанр: я же пишу после-, а не предисловие, а значит, эта встреча уже состоялась. А тогда – чего же я так старалась? Из стихов и так все ясно, и разве они нуждаются в конвоире?

|