ИТАЛЬЯНСКИЕ НЕГАТИВЫ. Восьмой день

Истинно, истинно говорю вам:

верующий в Меня, дела, которые

творю Я, и он сотворит, и больше

сих сотворит.

Иоанн, XIV-12

Иисус отвечал им: не написано ли

в законе вашем: «Я сказал: вы – боги».

Иоанн, X-11

От Сиены до Рима двести тридцать километров. Нарочно встал с зарей, чтобы пораньше выехать и раньше быть в Риме. А утро-то какое выдалось! Никогда я еще не видел такого утра. Казалось, что если бы пролетел очередной спутник или лунник, я разглядел бы все его детали: ни воздуха, ни расстояния, одна сияющая пустота!

Вспоминая генуэзскую эпопею, в отеле я расплатился накануне: в шесть часов вещи были уложены, и я уже спускался по вертикальной почти улочке на пьяцца дель Кампо, чтобы выпить там кофе и еще раз взглянуть на каменное великолепие человеческого отчаяния.

Но все кафе оказались закрытыми. Сиенцы еще спали, предпочитая сны яви своего города.

Не беда: перекушу в пути, в какой-нибудь забредшей на дорогу траттории.

Я завел мотоциклет, надел очки и поехал в Рим. Но мне не удалось даже выехать из Сиены. Мотор вдруг остановился и не отзывался ни на какие уговоры. Я сразу понял: что-то с электричеством, то ли с динамо, то ли с распределителем, то есть с тем, в чем я решительно ничего не понимаю. Для очистки совести снял крышку распределителя, покопался в проводах, винтиках, пружинках и прочей бесовщине, вымазался, но ничего не нашел.

Главное же, я абсолютно не знал, куда идти, по каким закоулкам волочить двести килограммов вдруг обессилевшей стали. Хотя бы закоулки были ровными, а то – как по верблюжьей спине!

Часам к семи начали появляться люди. Но магазины не открывались. Объяснил, как мог, свою беду. Из ответов понял: раньше десяти никаких надежд. Еще раз отвинтил крышку, еще раз проверил и еще раз ничего не нашел. Пропотевшая рубаха клеилась к телу, руки, как промасленные шестеренки. Наконец, на перекрестке, метрах в ста, появилась белая фигура полицейского. Я бросился к спасителю. Пусть только скажет, где мастерская, а я сам растолкаю заспавшегося механика. Полицейский выслушал и вынес приговор:

– Оджи феста!

– Как феста? – взвизгнул я.

– Очень просто: воскресенье. Никто не работает. «Но лаворо».

– Как «но лаворо»? А как же я в Рим поеду? Сан Пьетро, Колоссео, Форо Романо, Капелла Сикстина, Восьмой День, наконец!

Я безнадежно размахивал руками, указывая на уткнувшийся в стену мотоциклет. Вокруг начала собираться толпа. Зловещее «феста» сколопендрой сверлило уши: «Феста», «феста»!

Кто-то сжалился, объяснил: к десяти в мастерскую, что в соседней улочке, придет электрик, он и починит. Раньше никак: «Оджи феста!»

Починка оказалась плевой. Отскочила какая-то мизерная проволочка, – из-за нее обессилели двести килограммов.

Да что там килограммы! Весь Рим чуть не провалился!

В половине одиннадцатого замелькали снова километровые столбы.

Все реже и реже встречались селенья. Дорога становилась узкой и ухабистой, видно, не ремонтировалась с самой войны. Она тянулась серой лентой по нескончаемым, сожженным солнцем рыжим холмам. Какой суровый, какой безнадежный простор.

Я даже остановился, такой грандиозной показалась мне эта безнадежность. Стерилизованное небо сверкало, солнце жгло. Кругом глина и мертвая трава. Ни одного автомобиля, ни одного человеческого жилья! Позади каменное отчаяние Сиены, впереди выжженная безнадежность тосканских полей. За нею Рим.

Так вот из чего зарождался Восьмой День! Вот что получил человек к Восьмому Дню, с чем вступал он в свой первый человеческий день. Что ж? – будем творить из пустоты! Сказано же в Писании: «Вы – боги». Потом посмотрим, чей мир будет лучше: божеский или – человеческий.

А сожженные холмы все тянулись и тянулись. Лишь перед Римом шоссе стало ровней и шире, движение оживилось, поля позеленели, замелькали деревья и дома, становилось легче дышать.

Ну вот, и моя дорога привела в Рим. На восьмой день моих итальянских странствований.

Куда же я теперь отправлюсь? С чего начну мой день?

Я остановился в большом отеле, на виа Консильячионе, на границе Ватикана, около самого Собора. Комната большая, светлая, две двуспальных кровати, шкаф на целую семью, зеркала, умывальники – весь жуткий комфорт. Не терплю я этого праха, но что делать? Все переполнено. Хуже пришлось мотоциклету: уж слишком жалко жался его двухколесный силуэт среди сверкающих лаками автомобилей. Неуютно ему в гараже фешенебельного отеля.

На площади, перед Собором, били фонтаны. Гигантской стрелой, – готовая к полету ракета, – высился обелиск. Я вошел в Собор. Вопреки большинству церквей, в нем было светло, слишком светло. Двухтысячелетний итог католицизма сверкал здесь всем своим могуществом: цветным мрамором, золотом, драгоценными камнями, скульптурой и живописью знаменитых мастеров.

Пусть знают все – на Севере и на Юге, на Западе и на Востоке, – как здесь, в Ватикане, в центре Римской империи, в центре самого мира, закреплено и приковано к земле дело босого палестинского Плотника. Так закреплено и так приковано, что ни бунты, ни войны, ни ереси и революции вырвать его уже не смогли. Куда там! Если даже на Ватикан упадет атомная бомба – и та не взорвется: не сможет!

По узкой витой лестнице я поднялся на крышу Собора. Передо мной возвышалась огромная фигура Христа с апостолами по бокам. У моих ног лежал Рим. За мною слышались голоса:

– Москва грандиозней.

– Рим величественней.

– За Москвой будущее.

– За Римом прошлое.

– А настоящее?

– На лезвии ножа.

Я обернулся. Группа молодых людей – человек тридцать – светлыми, открытыми лицами всматривались в темнеющий горизонт.

– Откуда вы?

– Мы из Москвы.

– Я там родился…

Стрела обелиска делила пополам открывшуюся панораму, касаясь вершиной Тибра и сливаясь с четкой белизной зданий. Там, за Тибром, виднелись крылья Сант-Анджелло, еще дальше – Колизей, за ним горизонт, за горизонтом – Москва.

– Как странно встретиться в Риме…

– Все пути ведут в Рим.

– Только ли в Рим?

Светлана задумалась, поправила прядь льняных волос. Закатное солнце ударяло ей в спину, и она казалась светящимся силуэтом на фоне вечереющего неба.

– Теперь в Москву.

– Через Рим.

– Что это значит?

Тень от обелиска стрелкой гигантских часов, удлиняясь, ползла по площади. Андрей сказал:

– Тысячелетиями мир строился на религиозных мифах. Мы построим его на математической действительности.

Геннадий прибавил:

– Религия учила, что труд – проклятие. Мы превратим его в благословение.

Светлана мечтательно всматривалась в розовеющие закатом дома.

– Мы хотим, чтобы все люди были счастливы, все без исключения. Скажите, почему американцы хотят войны?

Я вспомнил мою молодость, когда и я беспечно и безусловно делил мир геометрическими линиями, как математический чертеж.

– На Западе знают, что высочайшие учения приводили к страшнейшим из катастроф. Человек не химическая формула с заранее известными реакциями. Войны бывают не потому, что их хотят, – да и кто их хочет?

Андрей предложил:

– Пройдемтесь вместе по Риму. Вы давно здесь?

– Я только что приехал.

– Мы тоже. Пойдем?

– Пойдем.

Мы спустились с Сан-Пьетро и через Тибр, проспект Виктора Эммануила II и площадь Венеции прошли в античную часть города, к форуму и Колизею. На мосту еще раз обернулись. Оранжевый закат сжигал фиолетовый силуэт собора. По ту сторону реки виднелись купола и колокольни других церквей.

– Днем мы были в Ватиканском музее. Какое богатство и какая красота! Сколько понадобилось труда, терпенья и любви, чтобы все это создать, – заметил Андрей.

– А вот вы сказали, что все построено на мифе, т. е. на небывшем. Было бы величайшим чудом, если бы все – все эти соборы, памятники, музеи, статуи и картины – вышли из мифа, из ничего и что никогда не существовавший Христос вдохновил все это существующее искусство.

– Мне этого никогда не приходило в голову, – призналась Светлана, подбирая соскользнувший с плеч синий с белым горошком платок.

– А к чему это привело? – как бы отмахнулся Геннадий. – К классу господ и рабов. К насилию, нищете и непрестанным войнам.

– Такова была цена. Цена теперешнего сознания. Чтобы мы могли сказать: «Великий человек, создавший все это великолепие», его нужно было создать.

Кто-то заметил:

– Но теперь над этим великолепием, над всей за него заплаченной ценой, будут кружиться наши спутники и наши космические корабли.

– И над теми миллионами жертв, которыми заплатила за них советская индустрия…

Когда мы подходили к Колизею, было уже совсем темно. Схороненные его амфитеатром века смотрели на нас сквозь огромные полуразвалившиеся своды. Они поднимались из земли, словно скорченные ребра допотопного чудовища. Жестокое величие античного Рима наступало на нас. Светлана попросила:

– Расскажите что-нибудь.

Я рассказал, как мог и что знал, о первых веках христианства, о катакомбах, о преследованиях, о мучениках, о перевоплотившемся в искусство страдании.

Кто-то признался:

– Мы никогда об этом не слышали. Даже не могли предположить.

– Чего?

– Мы считали христианство религией рабов, основанной на мифе, – ответил Андрей.

– Не цепи создают раба, но рабская психология. Современная же физика показала, что материя не первичная реальность.

– Но разве можно верить всему, чему учит Церковь?

– Верьте только самим себе.

– Мы хотим не верить, а знать.

– Надо и верить и знать.

Раздался голос:

– Мы не хотим, чтобы победа Советского Союза прошла даром.

– То, что покупается страданием, никогда не проходит даром.

– А на что нам христианство?

– Чтобы заключить его в душу ваших космонавтов.

– Зачем?

Я рассказал, как две тысячи лет назад ходил по Палестине бедный, босой Плотник, чему Он учил и как, поднимаясь на Голгофу, сам нес свой крест.

– Для чего?

– Для того чтобы неся в своей душе воспоминание о Нем, люди смогли создать все то, чем мы только что восхищались.

– Только ли для этого? – спросила Светлана, всматриваясь в остывающие камни. Теперь, под электрическим светом прожекторов, они казались лианами какого-то первобытного хаоса.

– И для того, чтобы наша здесь с вами встреча не прошла даром. Чтобы вы здесь в Колизее – в начале, а не там, в Ватикане – в конце, нашли то, из чего строить лучший мир…

Андрей спросил:

– Что значит: здесь в начале, а не там в конце?

– Это значит, что путь Церкви завершен. Купол святого Петра – символ ее торжества. Он возвышается над двадцатью веками человеческой культуры, вдохновенной Тем, за верность кому отдавали себя на растерзание диких зверей первые христиане.

Геннадий улыбнулся:

– Выходит, что и мы должны отдать себя на растерзание, чтобы восторжествовала наша правда?

– Совсем нет! Сравните нашу легкую жизнь на Западе с вашей трудной в Советском Союзе, и вы поймете меня. Больше сорока лет Россия несет Голгофский крест. За свои и за чужие грехи. Не на одной только советской науке будет строиться будущее благосостояние, но на Голгофе русского народа. Поймите это, и вы станете апостолами будущего человечества.

– Как это может быть? – смутилась Светлана.

– Христианская культура осуществила величайшую науку, величайшую философию, создала величайшее искусство. Осуществите же вы величайшую правду. Пусть инженеры строят заводы, вы – стройте правду, и не будет никаких войн.

Становилось совсем темно. Надо было расходиться. Им в отель, мне в какой-нибудь затерявшийся ресторанчик. Мы еще побродили среди электрических теней, но уже молча. Каждому хотелось остаться со своими мыслями.

Прощаясь, Андрей сказал:

– А вот мы думали, что приехали в Рим только для того, чтобы ходить по музеям да по старым церквам…

Ресторанчик я нашел здесь же, на маленькой площади, под звездами и цветными фонариками. Клиентов было немного: влюбленная парочка и я.

Слева, на уже совсем черном фоне, светился Колизей. Справа, метрах в двухстах, на площади Венеции, высился огромный белый памятник Виктору Эммануилу II. Его беспощадно освещали прожектора, и он казался вылепленным из смальца, совсем как в витринах гастрономических магазинов. Между Колизеем и памятником залегла римская ночь. В ней исчезли силуэты моих случайных советских друзей. Теперь на их месте, там, где они свернули в боковую улицу, два автомобиля скрестили лучи своих прожекторов.

Хорошо, что завтра не надо рано вставать. Завтра я останусь в Риме. Теперь и я знаю, зачем приехал в Рим, зачем до десяти часов не мог вырваться из Сиены, почему сразу пошел в Собор, а оттуда наверх, смотреть на римский закат.

Хорошо сидеть в маленьком ресторанчике, под цветными фонариками, за рюмкой коньяка, перед вазочкой с фисташковым мороженым и букетом красных гвоздик. Время близится к полночи. Но какое мне дело до полночи? Пусть хоть к утру. Завтра я пойду в Ватиканский музей, потом на форум, затем в маленькую церковку со знаменитым микельанджеловским Моисеем. Затем…

Но не все ли равно?..

Где-нибудь найду своих спутников!

Я отчетливо вижу убегающую перспективу лет, фантастическую колоннаду, спешащую навстречу моему мотоциклету: бабушкин сад, Хопер, Константинополь, угольные мешки, Париж, первая встреча с Лин, Биарриц, клочья бури, тот вечер, когда…

Мой маленький эгоистический мирок в страшном разбушевавшемся мире войн, революций, изгнанья, концлагерей.

– Что помню? – Вереницу войн,

Да вереницу революций,

Глухой аэропланный вой…

Все помню. Ничего не позабыл:

Мы – дети страшных лет России –

Забыть не в силах ничего.

А они, мои случайные римские друзья, помнят ли они, знают ли они об этих годах?

И помнит ли, и знает ли она, –

Моя невероятная страна...

Моя невероятная страна… Та, которая захотела сорокалетним страданием купить Восьмой День, чтобы он был ее Днем.

«Мосты» (Мюнхен), 1963 (№ 10).

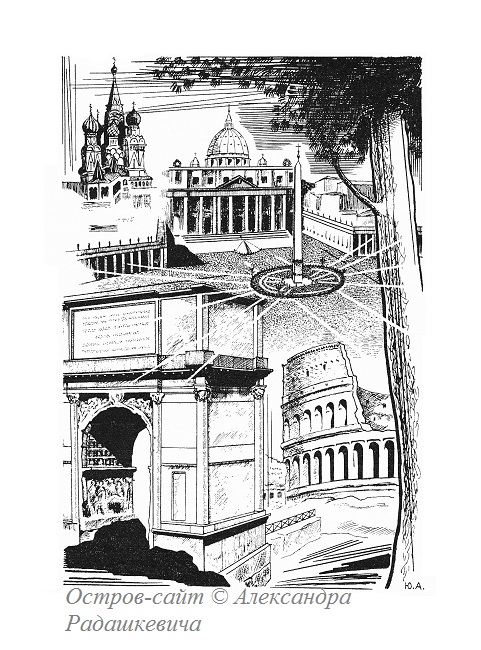

Рисунок Юрия Анненкова.

|