СКВОЗЬ СМЕРТЬ. Константин Николаевич фон Розеншильд-Паулин

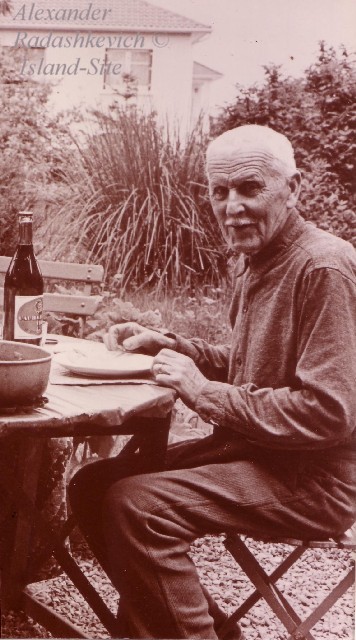

Константин Николаевич фон Розеншильд-Паулин, 1978 г.

Фото К.Д.Померанцева. Публикуется впервые.

Хочу закончить мои воспоминания, мои встречи «сквозь смерть» рассказом об одном моем хорошем знакомом. Не друге, а именно о хорошем знакомом. Друг – это человек, с которым имеешь нечто общее: иногда это общие юношеские похождения, порою даже связанные с ревностью. (Был у меня один такой приятель М.О. Оба мы волочились за одной и той же прелестницей, он – победоносно, я – катастрофично. Ревновал я его дико, но как-то все уладилось, и, поверх ревности, нас сдружил, и сдружил железно, велосипед.) У друзей – общая работа, общая юность (или детство), общие интересы, зачастую и общие горести.

Ничего подобного в моих отношениях с Константином Николаевичем фон Розеншильд-Паулином не было. Был он насквозь военным человеком, я же – типичным «шпаком». Он родился намного раньше меня, в 1894 году, и умер в 1980-ом. В России был офицером, эмигрировал из Севастополя в чине ротмистра Изюмского гусарского полка, за границей стал рядовым эмигрантом. Таким, какими были, да и продолжают быть сотни тысяч русских изгнанников. То, что меня в нем привлекало, а теперь, «сквозь смерть», стало особенно ясным, это то, что Константин Николаевич был п р а в е д н и к о м.

Праведник же, по глубокому моему убеждению, – это такой человек, который живет так, как считает нужным жить, как велит ему совесть. Скажу сразу же: для меня это недостижимый подвиг. Я никогда – с тех пор как научился думать и начал различать плохое и хорошее – не мог полностью следовать за тем, что считал хорошим. Умышленно зла не делал, добро – сколько мог и как мог. Но жить хорошо, то есть праведно, не мог никогда, и думаю, что и в моем окружении таких было мало. Хороших и очень хороших людей – сколько угодно, а праведников – лишь один: ротмистр Изюмского гусарского полка Константин Николаевич фон Розеншильд-Паулин.

Познакомился я с ним через его сына Нику и дочь Женю, которые, как и я, ездили летом в молодежный летний лагерь «Национальной организации российских разведчиков». Устраивал их полковник П.Н.Богданович в местечке Капбретон в километрах тридцати от Биаррица. Там я подружился с Женей и с Никой, и К.Н. пригласил меня приехать к ним на Рождество в Орейан (ближайшая окрестность «столицы» Пиренеев – Тарба). В то время К.Н. с женой Татьяной Петровной продавал на местных базарах мужское и женское белье… Ездили они на базары на каком-то древнем автомобиле с прицепкой, в которой помещался предназначавшийся для продажи товар.

До Орейана К.Н. и Т.П. прошли настоящую эмигрантскую Голгофу, начавшуюся с Галлиполи (возле Дарданелл), а затем через Албанию, Сербию (Дубровник) приведшую в Тарб. К.Н. с группой однополчан и казаков по контракту нанялся работать на машиностроительный завод, где и «вкалывал» три года. Но дело даже не в работе и не в том, что было до Орейана: не только семье Розеншильд-Паулинов пришлось пройти через все трудности и унижения эмигрантской жизни. И если даже не всякому выпало их испытать, представить их себе может всякий.

Константин Николаевич обладал д в о й н ы м е д и н с т в о м. Не придумаю другого термина: на базаре он был настоящим торговцем. Торговцем барахлом. Но, возвращаясь домой, уходя отдыхать или почитать в свою комнату, он становился царским ротмистром, словно не было ни революции, ни захвата власти большевиками, ни эмиграции, ни базаров. Его комната-кабинет была увешана фотографиями царской семьи, однополчан-офицеров, предков в мундирах и орденах с их супругами, в «тальях стянутых корсетами» и в широкополых шляпах с «траурными перьями». Здесь же хранилась боевая шашка и погоны, у изголовья дивана-постели – часы «Павел Буре». Словом, музей. Вечером, когда семья, а иногда и несколько друзей, садились ужинать, начинался разговор. Он велся в рамках бонтона, не только без бранных слов – не допускались сколько-нибудь фривольные темы.

И К.Н. и Т.П. любили поэзию, но поэзию, приличествующую их семейным традициям и вкусам. Конечно, Пушкина и Лермонтова, само собой – Апухтина, Алексея Толстого, Игоря Северянина, из «новых» – Ахматову и Блока. Стихи любил и я, но немного в более расширенном «веере», и, уж не помню по какому случаю, решил прочесть «Раба» Брюсова, где была такая строфа:

И было все на бред похоже,

Я был свидетель чар ночных,

Всего, что тайно кроет ложе,

Их содроганий, стонов их.

К.Н. был искренне возмущен: никак подобного от меня он не ожидал. При молодой девушке такие стихи! (А «молодой девушке» было не то 17, не то 18 лет!) При дамах в приличном обществе такого не читают. Я смутился и недоумевал: у «нас» в Париже и не такое читают, и при таких же девушках, как и Женя.

После нескольких лет «базарной эпопеи» (или, точнее, своего особенного общения с людьми, своей открытости к ним) изюмский гусар Константин Николаевич фон Розеншильд-Паулин, оставаясь «до мозга костей» старым русским офицером, стал в Тарбе совершенно «своим». Его одинаково уважали как местные власти (префект, мэр, жандармский полковник), так и простой люд – крестьяне, рабочие и прочий «пролетариат». С кем-то из них он занимался русским языком, кому-то писал письма с указаниями неполадок или недостатков в уличном движении. Он писал о том, что на каком-то перекрестке есть канавка, в которую при повороте регулярно попадало заднее колесо прицепки с его базарным барахлом, или о том, что (на другом перекрестке) не в меру разросшиеся кусты мешают проезжающим автомобилям. Все эти «жалобы» писались почтительно, но деловито, и с такой же деловитостью обсуждались в соответствующих инстанциях.

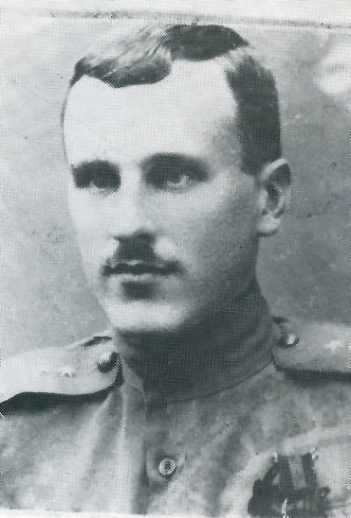

Константин Николаевич фон Розеншильд-Паулин (1894-1980).

Татьяна Петровна фон Розеншильд-Паулин, урожд. Папенгут

(умерла в 1987 г.).

В Тарбе, в единственном во Франции гусарском музее, почти во всю стену красуется витрина с надписью: «Даровано ротмистром фон Розеншильд-Паулином». Там выставлены походная гусарская форма (с простреленной сзади шинелью) К.Н., парадная гусарская полковничья форма того же полка и какие-то еще военные мелочи. Как все это удалось вывезти из России и довезти до Тарба, сквозь почти двадцатилетние странствия и мытарства, – не знаю: не пришло на ум спросить. Но и они – «вещественные доказательства» несгибаемости К.Н. и его верности своей «правде».

Раз в полгода К.Н. издавал бюллетень – «Жизнь земских гусар». Он писал его от руки и посылал мне в Париж для размножения на пишущей машинке. Сначала в 20-ти экземплярах, затем в 15-ти, потом в 10-ти и так – до 5-ти… следуя течению державинской «реки времен». Все же моя машинка, работая в такт времени, «простучала» лет десять, а может быть, и больше. О чем писалось в бюллетене? Обо всем, что еще теплилось в душах изюмских изгнанников: «полковые собрания», юбилеи, болезни, смерти… Никому из посторонних не нужное, но драгоценное для продолжающих еще биться нескольких сердец.

Эта сторона жизни Константина Николаевича была не только трогательна, но в некотором смысле даже героична: разве не геройство – хранить свято и трудно то, что считаешь святым?

О годах, проведенных на войне, К.Н. рассказывать любил, но никогда не выдвигая себя, не «выпячивая» своих заслуг, а таковые были, и о них свидетельствовали его полковые товарищи: он мог иметь Георгиевский крест, но из-за скромности получил лишь «Владимира с мечами». (Во всяком случае, так в одном из своих очерков в «Часовом» писал В.В.Орехов.) Слушая его «военные рассказы», я всегда вспоминал двустишье моего друга поэта Александра Гингера:

Не солдат, кто других убивает,

Но солдат, кто другими убит.

Эта военная скромность чудесным образом входила в его «двойное единство», образовывавшее оригинальную целостность его личности. И здесь характерны два «инцидента». Как-то приезжал в Тарб кн. Ф.Юсупов, и Константину Николаевичу передали, что он хотел бы с ним встретиться. К.Н. наотрез отказался. Второй (тоже в Тарбе): зашел к нему приехавший из Германии епископ «синодальной» Церкви (имени не помню), с которым К.Н. по разным принципиальным вопросам не соглашался. Константин Николаевич вежливо принял его в саду, но в свой «кабинет-музей» не допустил.

И вот, все же… самым замечательным свойством, в лучшем смысле слова, этого барина-офицера являлось его отношение к простым людям, его «клиентам» на базаре или соседям по кварталу. Надо было только слышать, как он с ними разговаривал, как расспрашивал об их нуждах и заботах, радостях и горестях. Так, будто всю жизнь прожил с ними, словно все они были членами его многочисленной семьи. Передать, то есть пересказать – совершенно невозможно, потому что дело не только в словах и фразах, но в интонации, внимательной сосредоточенности, улыбке: и о чем бы ни шла речь – о свадьбе сына или дочери, о болезни сестры или брата, об урожае кукурузы или о только что родившихся поросятах.

То же самое повторялось по вечерам перед ужином, когда со своим «верным» Бураном – могучим, но добродушным «волком» – К.Н. обходил свой квартал, останавливаясь перед заборчиком каждого домика, чтобы осведомиться, как и что там нового – не родила ли Иветт, не начал ли уже ходить годовалый Жанно…

Обход длился минут двадцать, и казалось, что вместе с ним идет всепримиряющая тишина.

Взошла луна. В сиянии ночном

Безмолвна необъятность океана,

Как будто благодатная нирвана

Сошла на мир с его ненужным злом,

Как будто мир блаженно почивает,

Не ведая, что сам в себе таит.

Так человек: он то – что он скрывает,

О чем он никогда не говорит.

Константин фон Розеншильд-Паулин ("Котик") с теткой

Марией Константиновной (до 1902 г.).

|